Ralf Bokermann

Kleinstädte als Anker ländlicher Entwicklung

- Kurzgefasste Ergebnisse des Projektes/Buches "Kleinstädte in ländlichen Räumen" -

1. Einführung: Skizzierung des ländlichen Raumes

1.1 Differenzierende Merkmale: Große Vielfalt ländlicher Räume ► Vielfalt an Naturräumen ♦ Vielfalt der wirtschaftlichen Bedingungen (Kernzonen, Peripherräume, Mittellagen) ♦ Vielfalt des Kulturerbes, aber durch diese Vielfalt vermutlich bedeutendste Standorte des Kulturerbes, vor allem der Baukultur.

1.2 Ähnliche Merkmale: Freiräume (Kulturlandschaften) überwiegen gegenüber Siedlungsflächen ♦ Vorherrschend kleinere Siedlungen als Dörfer/Weiler ♦ Relativ geringe Einwohnerdichte.

1.3 Abgrenzung für Deutschland nach der Gemeindegröße: Gemeinden bis 20 Tsd. Einwohner ► ländlcher Raum (Untergrenze).

Einwohner Fläche Einwohnerdichte

a) Gemeinden Mill. km2 je km2

insgesamt: 82.44 357,05 231

v.H. 100% 100% 100%

b) Gemeinden bis

20 Tsd. Einw.: 34.55 293,57 118

v.H. 42% 82% 51%

c) Anteil/ Bruttowertschöpfung: ca. 37%

Quelle: Statistisches Jahrbuch f. Deutschland, 2007

n

|

Abb.1: Stadt Scheinfeld (West- Mittelfranken) mit zugeordneten Ortschaften

2. Rolle und Funktionen von Kleinstädten

2.1 Wesentliche Funktion: ► Kleinstädte sind im Regelfall die Mittelpunkte ländlicher Kleinregionen ♦ In Deutschland spannt sich ein Netz dieser kleinen Zentren über den ländlichen Raum ♦ Dieses Netz ist als Anker für die Sicherung ländlicher Regionen anzusehen.

2.2 Typische Raumstruktur: ►Mittelpunkte ländlicher Kleinregionen von ca. 7 - 15 Ortschaften ♦ Beispiele typischer Raumstruktur:

► Scheinfeld/ Mittelfranken (Abb.1): 13 Ortschaften, 4736 Einwohner, davon 2746 (58%) in der Stadt Scheinfeld.

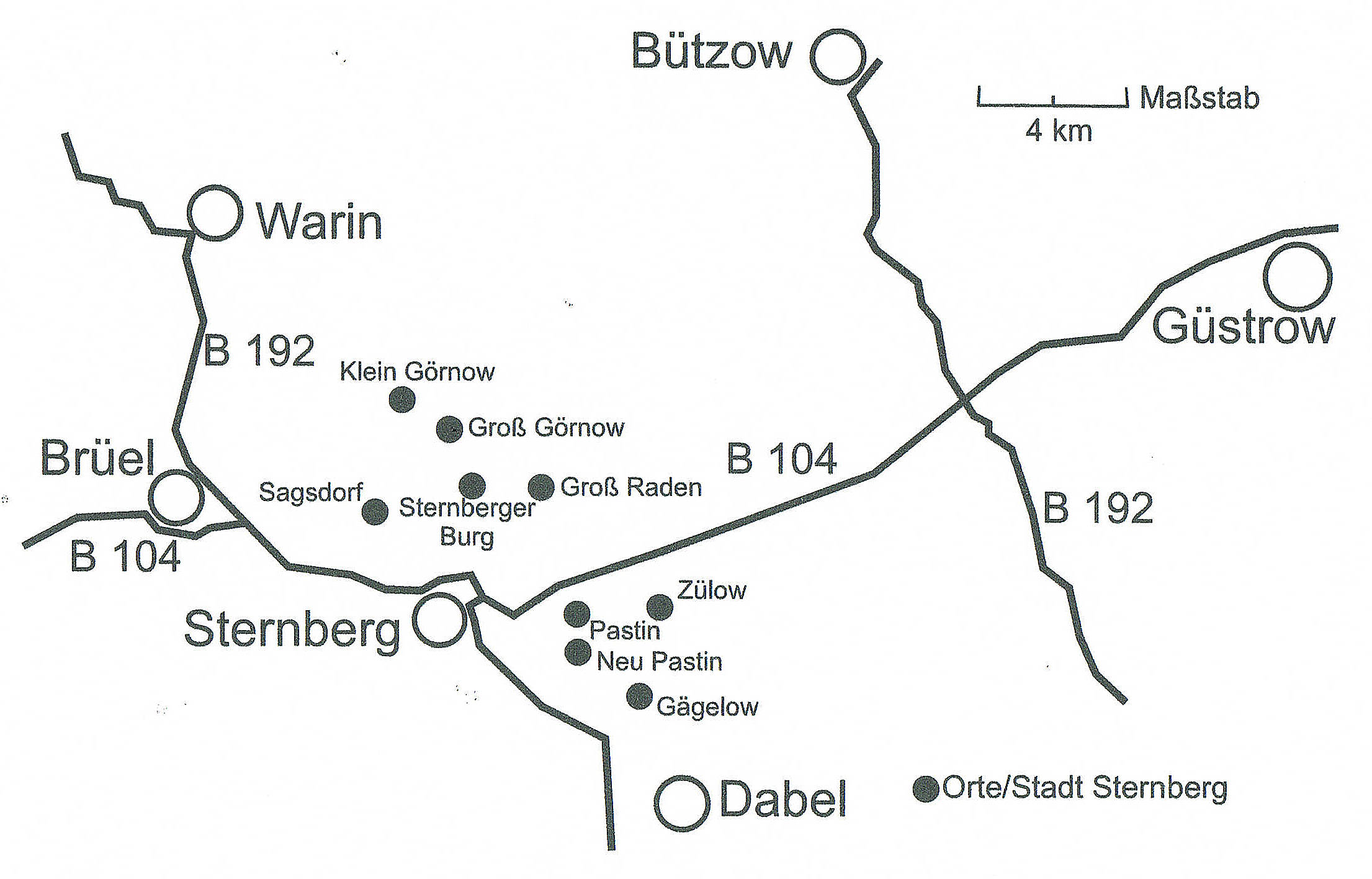

► Sternberg/ Westmecklenburg (Abb.2): 10 Ortschaften, 4490 Einwohner, davon 3100 (69%) in der Stadt.

|

Abb.2: Stadt Sternberg mit zugehörigen Ortschaften

2.3 Typische Funktionen für ländliche Kleinregionen: ► Mittelpunkte für: ♦ Überwiegenden Wohnort der Bevölkerung ♦ Beschäftigung der Erwerbstätigen (Beispiele: Scheinfeld für 70%, Sternberg für 77% der Beschäftigten vor Ort) ♦ Erzielung des größten Teiles der Wertschöpfung/ Wirtschaftskraft ♦ Allgemein bildende Schulen ♦ Kommunale Verwaltung ♦ Versorgungsstrukturen, z. B. Gesundheitspraxen, Einzelhandel (Fachhandel nur noch bedingt), Banken ♦ Soziale Einrichtungen: Kinder- , Jugend- , Seniorenbetreuung ♦ Soziales Leben: Veranstaltungen der Bereiche Kultur, Unterhaltung, Sport, Freizeit.

2.4 Weitere Merkmale von Kleinstädten: ► Hoher Grad an ehrenamtlichen Initiativen/ bürgerschaftlichem Engagement, z. B. ♦ bei Betreuungsaufgaben, Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen, Stadtmarketing, Förderung des Tourismus, Stadtentwicklung, Erhaltung des Kulturerbes ♦ Hohes Maß an Sozialkapital: Relativ hoher Anteil der Einwohner initiativ in sozialen/ kirchlichen Gruppen, Vereinen, Initiativen, gemeinschaftlichen Aufgaben ♦ Abhängigkeit von wirtschaftlichen Kernzonen besteht vor allem durch sehr hohen Anteil von Auspendlern ♦ Wahrnehmung in der Gesamt- Gesellschaft: Defizit an öffentlicher Wahrnehmung für Stärken und Probleme von kleinen Städten.

2.5 Probleme von Kleinstädten als ländliche Mittelpunkte: ♦ Verlust von Funktionen an größere Zentren (Abzug vor allem von öffentlicher Infrastruktur) ♦ Häufig nennenswerter Verlust von Arbeitsplätzen (= Wirtschaftskraft), besonders im produzierenden Gewerbe.

► Mit wesentlichen Folgeproblemen für Kleinstädte: ♦ Tendenz zur Abwanderung → rückläufige Bevölkerung ♦ Verengung des Wirtschaftskreislaufes ♦ Geringere Finanzkraft der Gemeinden ♦ Leerstand von Geschäftsräumen/ Wohnungen ♦ Rückläufige Auslastung der Infrastruktur.

3. Sicherung der Funktionen kleiner Städte/ ländlicher Kleinregionen ( Teilstrategie zur Stärkung ländlicher Regionen)

3.1 Auf staatlicher Ebene: ♦ Keine Schlechterstellung in Planungen zur Raumordnung/ bei öffentlicher Förderung (Beispiele: Berlin- Brandenburg für geringe, Bayern für deutliche Aufmerksamkeit) ♦ Kein Abzug öffentlicher Einrichtungen nach pauschalen Kriterien, sondern möglichst Weiterführung in verkleinerter Form mit angepassten Konzepten, vor allem bei ►Schulen, öffentlichen Dienstleistungen, Gesundheitsdiensten.

3.2 Sicherung von Funktionen auf kommunaler Ebene: ♦ Interkommunale Zusammenarbeit in allen Bereichen ►bei Ver- und Entsorgungsanlagen, der Verwaltung, gemeinsamen Gewerbegebieten, Erwachsenenbildung, Tourismusförderung, Stadtentwicklung ♦ Dauerhafte Bemühungen um gewerbliche Betriebe der Stadt ► Bestehende Betriebe haben Vorrang für Neuansiedlungen ► Bemühungen um Unternehmen in internes Stadtmarketing integrieren ♦ Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei ► öffentlichen Veranstaltungen (u. a. Kultur, Unterhaltung, Sport), Tourismusförderung, Stadtmarketing.

3.3 Interne Stärkung kommunaler Funktionen: ♦ Erweiterung des Stadtmarketing auf ein Innenmarketing als generelles Organisationsprinzip ► Einbindung von Unternehmen, Vereinen u. Bürgergruppen in das Zielsystem der Stadt ♦ Verankerung einer dauerhaften Motivierungs- und Innovationsbereitschaft über das interne Stadtmarketing bei allen beteiligten Gruppen ► Unternehmen, Vereinigungen, Bürgergruppen.